راديو موال :- المخرج رائد أنضوني: أصنع أفلامي بدافع “الثأر الشخصي” كفلسطيني!

حاوره يوسف الشايب:

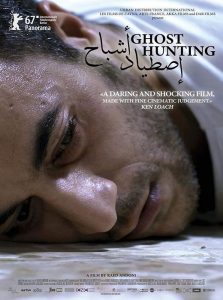

“علاقتي بالفنون الأدائية والبصرية بدأت من بوابة المسرح والرقص الشعبي يافعاً، ثم علاقتي بالكاميرا، التي جعلتني أعشق الفيديو والفوتوغراف”. باختصار، هكذا تشكّلت بدايات مبدعٍ فلسطينيٍّ سيكون له شأنٌ كبيرٌ في القطاع السينمائي بعد سنوات من تلك التشابكات مع الفنون بتعدُّدها وتنوع أشكالها، فكان ما حقَّقَهُ ولا يزال المخرج والمنتج رائد أنضوني، صاحب رائعة “اصطياد الأشباح”، وما قبلها، وعضو لجنة تحكيم جائزة طائر الشمس الفلسطيني للأفلام الوثائقية في الدورة الثامنة من مهرجان أيام فلسطين السينمائية.

ما بين مسرح وكاميرا

وفصّل رائد أنضوني في حوار خاص، على هامش المهرجان: بدأت علاقتي في مسرح الهواة داخل المراكز الاجتماعية حين كنت في الخامسة عشرة من عمري، وكنت نشِطاً في مجال المسرح خلال دراستي بجامعة بيت لحم، وتحديداً في سنتي الأولى هناك، قبل اعتقالي من قوات الاحتلال العام، لأخرج مع بدايات انتفاضة العام 1987.. بسبب هذا الاعتقال الذي لا يُذْكَر أمام تضحيات أبناء شعبنا الكبيرة، مُنِعْتُ من السفر لسبع سنوات، وهو ما حال دون تحقيق رغبتي بدراسة المسرح.

وتابع أنضوني: في ذلك الوقت كان خالي يملك كاميرا فيديو لتصوير حفلات الزفاف، وابن خالي الصحافي وليد صبابا يعمل في استوديو تصوير. كاميرا خالي سحرتني وكذلك عالم التصوير الخاص بوليد، وخاصةً عالم تحميض الصور وما يتعلّق بخلط الألوان. في وقتٍ لاحقٍ اشترى لي شقيقي كاميرا فيديو، وعملت في تصوير حفلات الأعراس وغيرها، ومن ثم ابتَعْتُ آلةَ تحميض الصور، وهو عالم قادني إلى ذات سحر عالم “دمج الألوان” في السينما.. هذه الكاميرا ساعدتني في بناء الخدعة عبر الصورة، وتركيب مشهد بجوار آخر. لذا يمكنني القول إنني في عالم السينما علّمتُ نفسي بنفسي، أو بمعنى أدَقّ الحياة هي من علّمتني.

شركة وإعلانات

وبعد ذلك اتَّجَهَ أنضوني إلى تصوير الإعلانات (الدعايات)، فأسَّسَ شركةً متخصِّصَةً في ذلك، وأنتج عديد الإعلانات لشركات فلسطينية من مختلف محافظات الضفة الغربية، و”هذا نابعٌ من انبهاري بالصورة عملياً، كان ذلك في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وأتذكر أنني كنت أصوّر الإعلانات في فلسطين، وأنفّذ عمليات المونتاج في عمّان، لعدم توفر غرفة مونتاج لدينا”.

البداية كمنتج

ومع الوقت بدأ أنضوني يكتشف عالم السينما، ويرتفع منسوب شغفه بالأفلام.. “بدأتُ منتجاً، بحيث أنجزت أفلاماً لعديد المخرجين الفلسطينيين بينهم المخرج رشيد مشهراوي ونزار حسن وغيرهم كثيرون”، ومن ثم أنتج رائد مسلسلاً اجتماعياً لصالح إحدى القنوات تحت عنوان “بيت أبو يوسف”، وشارك فيه الفنان مكرم خوري والفنانة بشرى قرمان والفنان خالد المصور والفنان سامي متواسي، وغيرهم.. صوّرت في رام الله أول ستٍّ وعشرين حلقة، ومن ثم تمَّ تصوير اثنتين وخمسين حلقة في الأردن.

ارتجال

واعترف أنضوني: دائماً يتملّكني السؤال: ماذا بعد؟ حتى أنني أعيشُهُ بالفعل، خاصةً أن حالة الرضا سرعان ما تتملّكني، وبالتالي يتسلل الملل إليَّ، ومن هنا أبحثُ عمّا بعد. وما بعد كان كثيراً، حتى أخرجتُ أول فيلم لي في العام 2005 بعنوان “ارتجال”، وكان عن سمير جبران وأشقائه، قبل أن تتبلور بشكل كامل فكرة الثلاثي جبران. وكما هو عنوان الفيلم كان العمل عليه، دون موازنات، معتمداً على معدّات شركتي وشغفي وعلاقة الصداقة التي تجمعني بسمير، وعليه حملتُ كاميراتي وصوّرت تفاصيل ما كان يحدث داخل عائلة الموسيقيّين المبدعين هذه، وهو الفيلم الذي جعلني أكتشف المخرج داخلي من ناحية عملية، وبأنني قادرٌ على بناء صورة بصرية خاصة بي.

وهذا الفيلم حقَّقَ حضوراً عالمياً مهمّاً، وليس محلّياً فحسب. قال أنضوني: تفاجأت حقيقةً ممّا أنجزه الفيلم. حين بدأتُ بالتصوير، ومن ثم المونتاج لـ”ارتجال”، كنت قد أنتجت لرشيد مشهراوي فيلم “حياة من فلسطين” مع قناة “آر تي” الفرنسية الشهيرة، فأرسلتُ مونتاجاً أوَّلياً للقائمين على هذه القناة من “ارتجال”، وقرّروا المشاركة في الإنتاج، وهو ما لم أتوقعه، ومن ثم شاركَتْ مؤسسات فنلندية في الإنتاج أيضاً.

نصف الفيلم أُنْجِزَ دون موازنات، ونصفه الثاني حظيَ بمشاركات إنتاجية أجنبية لإتمامه. في هذا الفيلم لم أكن أبحث عن حكاية أو قصة ما، بحكم أنني أعيش تفاصيلها مع سمير، وكنا نلتقي يومياً في رام الله، حيث كنّا نعيش في تلك الفترة، وعليه فإنني عايشتُ ميلاد “الثلاثي جبران”.

صوَّرْتُ الفيلم بنفسي، وكنت أضع “الميكروفون” على الطاولة، وآخر بيد سمير، فكنت المصوِّر وتِقَنيّ الصوت والمخرج وغير ذلك في “ارتجال”.. أحبّ هذا الفيلم، لأنه يحمل تلك التلقائية البسيطة، وفيه المغامرة والاكتشاف، علاوةً على تلك الجماليات العالية، وما يحويه من توتُّرٍ وخطٍّ دراميٍّ وبناءٍ روائيٍّ رغم أنه فيلم وثائقي تسجيلي.. فيه عناصر الصناعة التي لم أكن أعرفها، لكن على ما يبدو كانت تسكنني، وكأنني اكتشفتُ موهبةً ما بداخلي، هي تُكْتَشَف بالتعليم والممارسة، لكن التعليم لا يخلق الموهبة. حين أنظر إلى “ارتجال” اليوم، أجد فيه كافة العناصر التقنية لصناعة الفيلم، والتي لم أكن أدركها نظرياً، حينذاك، لكن كنت أحسُّها.. أيّ فيلم حتى لو كان وثائقياً لا بد أن يُبنَى على خطٍّ سرديٍّ، والعاطفة، برأيي، هي من تُشَكِّل وتقود وتصعد بهذا الخط السردي.

“ثأر شخصي”

وكشف أنضوني أن “ثأراً شخصياً ما” كان وراء توجُّهِه إلى عالم السينما، وتحديداً الوثائقية بلغاتها المتعددة لجهة السرد الفلسطيني.. وقال: هذا “الثأر الشخصي” الخاص بي وبكل فلسطيني كان المحرك والحافز لأنجز أفلامي، فالدوافع التي وراء الفيلم هي برأيي جزءٌ أساسٌ من الفيلم نفسه، وإذا كانت “لماذا” في عملية صناعة الفيلم تحمل من الصدق الكثير؛ فإن المنجز سيحمل تلك الحساسية اللازمة لانتشاره، عبر عملية نقل الأحاسيس.

وأضاف: في السينما الفلسطينية عامّة، أو لدى غالبية المخرجين، فإن معادلة إنجاز فيلم سينمائي تختلف عن أيّ مخرجٍ في العالم يسعى لتقديم سينما تُثَبِتُّه كمخرجٍ على الخريطة الدولية، أو سينما من أجل السينما بصورة أو بأخرى، لكن “الثأر الشخصي” هو ما يحرّك غالبية المخرجات والمخرجين الفلسطينيين، برأيي، لأن حكايتنا سُرِقَتْ.. صراعنا مع إسرائيل ليس صراعاً على الأرض فحسب، بل هو صراعٌ على الرواية، حيث عمدوا إلى تسويق رواية خيالية عمدوا عبرها إلى محوِنا، بل وسرقة روايتنا، ومن هنا تتشكّل دوافع للثورة عبر السينما، ليس بالمفهوم الكلاسيكي لسينما الثورة، ففيلم فلسطيني عن حكاية حب فاشلة يشكّل سينما ثورية في الواقع الفلسطيني. أيّ سينما هي ثورية في الواقع الفلسطيني لأن فيها استرداداً للحكاية وللسرد، ولإنسانيتنا التي يحاولون طمسَها وإلغاءها، لذا أرى أن العمل الفلسطيني السينمائي خاصةً والفنّي عامةً لا يجوز أن يكون ترفاً، أو يتم التعامل معه هكذا، خاصةً أنه أحد الأدوات الأساسية لاسترداد الحَق.

ونَقَلَ عن المخرج الفرنسي العالمي جان لوك غودار قوله “في الواقع: فلسطين هي الوثائقي، وإسرائيل هي الروائي”.. قبل سنوات، والحديث لأنضوني، توجَهتُ إلى الناصرة، وشاهدت تل أبيب بمبانيها، شعرت أنها موقع تصوير سينمائي، وتساءلت في داخلي: متى سيُلملمون أنفسهم ومعدّاتهم ويرحلون.

ما وراء إنجاز الفيلم

وفي دردشة حول واقع السينما الفلسطينية، كشف أنضوني: لا أنكر أنّ ثمة أفلاماً فلسطينية لا تروق لي، هذه ذائقتي، لكن، وباعتقادي، إذا ما بحثنا عن دوافع إنجاز هذه الأفلام، سنجد الإجابات، فإذا كان إنجازها لتحقيق شهرة شخصية ما فإن العمل سيبقى على السطح، على عكس تلك الأفلام التي تُنجَز من دواخل صانعيها. الفنون عامةً، والسينما خاصةً، ذات حساسية عالية، ولا يمكن فيها الكذب على الذات أو على الآخرين. إن كانت دوافعك حقيقيةً يخرج الفيلم حقيقياً، والعكس صحيح. في النهاية أيّ إنتاج فلسطيني، بغض النظر عن مستواه وتكويناته يجب أن يكون محل تقدير واحترام.

عن فلسطين

وبخصوص الأفلام الغربية والعربية عن فلسطين، شدَّدَ أنضوني: لا يمكن وضْعُها جميعاً في سلّةٍ واحدةٍ، لكن غالبية هذه الأفلام تحوي نوعاً ما من أنواع التعالي.. الاستعمار هو امتلاك المساحة وامتلاك الزمان، والسينما مساحة وزمان، ومن هنا يأتي الكثير من صناع السينما إلى فلسطين جغرافيا وقضيةً ليتملّكوا حكايتي من منظورهم الخاص. لست ضد أن يَصنَع أيّ شخصٍ فيلماً عن فلسطين، لكنني أستشعر أن ثمة نظرة، ولو بشكلٍ غير واعٍ، من قِبل صنّاع هذه الأفلام من غير الفلسطينيين، بالفوقية، وكأنهم يُسْدونَ الخدمات الجليلة لنا بأفلامهم هذه.. “أنت لا تخدمني، أنت تخدم نفسك، عبر اكتشافك لذاتك في الواقع الفلسطيني، ولن تحرر فلسطين بكاميراتك، لكن عقدة الرجل الأبيض لا تزال تسكن جيناته إلى اليوم، فغالبيتهم لا يزال الشعور بالتفوّق يتملّكهم، وهذا ما أعايشه في السنوات الأخيرة، حيث أعيش في أوروبا، حتى لدى اليساريّين منهم، وذوي النوايا الحسنة (…) لستُ بحاجةٍ أن تأتي إلى فلسطين لتتعاطَفَ معي.. اذهَبْ إليها لتجد ذاتك فيها، واكتشف إنسانيتك فيها من خلال فيلمك عن فلسطين، عندها سأحترمك، وأحترم إنجازك”.

وثائقيٌّ ثانٍ

ووصف أنضوني فيلمَه الثاني (Fix Me) وكان في العام 2009، برحلة بحثٍ معقّدةٍ عن الذات وعن الهوية الفردية وعلاقتها بالمحيط، وخصوصية هوية فردية بوجود هويّة جماعية في مجتمع فلسطيني عاش ولا يزال سنوات طويلة من الاحتلال. تكوَّنَتْ إزاء ذلك هوية جماعية صلبة، وهو ما شكَّلَ نوعاً من أنواع الحماية، لكن الفنان بحاجة إلى مساحةٍ مختلفةٍ، لا ينسلخ فيها عن هويَّتِه الجمعية، وفي الوقت نفسه يجد مساحته الشخصية ليخرُجَ من محدودية السؤال السياسي، وتوسيع المدارك، وحتى الفنتازيا، لذا كان فيلم أسئلة لا أجوبة.. الفيلم يركّز، بشكلٍ أو بآخر، على علاقة المبدع -وهنا صانع الأفلام- مع ذاته، بحيث يتشابك مع البيئة وربما يشتبك معها، ولكن دون الانسلاخ عنها، وفي الوقت نفسه يجد فردانيته التي يبحث عنها.

اصطياد الأشباح

شكَّلَ فيلم “اصطياد الأشباح” لرائد أنضوني، ما يمكن وصْفُهُ بنقطة تحوّل في السينما الوثائقية الفلسطينية خاصةً، والسينما الفلسطينية عامةً، وهو ما أهَّلَهُ للحصول على أبرز الجوائز في المحافل السينمائية العالمية الكبرى، كمهرجان برلين السينمائي وغيره.. “خلال مشاركتي كمحكِّم في إحدى لجان مهرجان أيام فلسطين السينمائية، وبينما كنت أجلس على مقهى الانشراح بالبلدة القديمة لمدينة رام الله رفقة المخرج إسماعيل الهباش، كان يجلس مجموعة من الشبّان خلفَنا، وباغتني بالسؤال ما إذا كنت أنا رائد أنضوني، قبل أن ينضم ورفاقه السبعة إلينا ليحللوا الفيلم مشهداً مشهداً، ثيمة ثيمة، شخصية شخصية، على مدار ما يزيد على الساعة ونصف الساعة”.

وكشف أنضوني: في “اصطياد الأشباح”، وكان مخططاً له عند الكتابة الأولى أن يكون فيلماً روائياً، لكن حين التقيت بالمعتقلين وجدت لديهم شحنة عاطفية أعلى بكثير من شخصيات السيناريو الذي أكتبه، وكلما حاولت رفع مستوى السيناريو أفشل في الوصول إلى شحناتهم العاطفية تلك، فراجعتُ نفسي، وقلت: بما أنني أريد إنجاز فيلمٍ عن الأسرى لِمَ لا يقوم الأسرى بالتجسيد، ولِمَ لا يقومون هم أنفسهم ببناء مركز التحقيق، وعليه تغيّرت الفكرة في مرحلة الكتابة، لكن ما فعلتُهُ أنني كتبت لاحقاً سيناريو افتراضيّاً يتوافق مع هذه التحولات، قبل إعادة تمثيل حالة “محمد عطا”.. صوّرتُ الحالة كلها في فيلم واحد يجمع ما بين الوثائقي وحكايات الممثلين، لأنني لم أكن أرغب بالحديث عن المعتقل الإسرائيلي بحَدّ ذاته، بل ذلك “الشبح” الذي يرافق الأسير طوال سِنيّ حياته، منذ خروجه من زنازين الاحتلال، ومع الوقت بدأ السيناريو الافتراضي يفقد قيمته، وعليه بدأ يقولب ذاته باتجاه الحقائق.. في “الوثائقي” تمنحك الحقيقة أحياناً أكثر مما يمنحك الخيال.

السينما تخيُّل وعقلانية، وعليه فإن مراجع صانع الأفلام يجب أن تتعدّد ما بين المشاهدة والقراءة متعددة الحقول ما بين فلسفة وفكر وعلم اجتماع وعلم نفس وغيرها، فهي مرجعيات كلٍّ منّا في اتخاذ قراراته البصرية.

ورأى أنضوني أن “الصدق” أولاً هو سرّ نجاح فيلم “اصطياد الأشباح”، ولأنه كان سجيناً أيضاً، ولأن الفيلم أخذ وقتَهُ ليخرج على ما هو عليه، وكذلك لكونِهِ لم يُصِرّ على التوجُّه نحو فيلم روائي رغم قرار البدايات، بل ولسماحه بأن تُقرِّر حكايةُ الفيلم ذاتَها والشكلَ الذي تكون عليه.. “نحن كمخرجين لا نصنع الفيلم بل نُوَلِّدُهُ، لذا علينا أن نكون طيّعين لقصص وحكايات السيناريو”.

المهمة الصعبة والقادم

واعترف أنضوني أن فيلم “اصطياد الأشباح” وما حقَّقَهُ على صعيد الشكل والمضمون والانتشار، شكَّلَ عائقاً، ولو لفترةٍ ما، أمام صاحبه أيضاً.. “جعلني أفكّر كثيراً بخصوص ماهية وجهتي القادمة سينمائياً، وهذا تطلَّبَ مني بعض الوقت لأعاود التوازن، بعد فترة مراجعة مطوَّلَة حول ما الهدف مما أقوم به في عالم السينما، لكني عدتُ إلى الارتماء في أحضان “الثأر الشخصي” بمفهومه الإيجابي، ما بعد جائزة برلين والمهرجانات والأضواء والإشادات وكل ذلك، لأعاود العمل على استعادة السردية الفلسطينية.

وكشف صاحب “اصطياد الأشباح”، أنه بصدد إنجاز فيلمه الروائي الطويل الأول، بحيث قرَّرَ التوجُّه لمدة شهرين أو يزيد إلى مخيم عايدة للاجئين في بيت لحم، ليكتب حوارات مشروع هذا الفيلم، الذي يتعامل مع سؤال “الفن والألم”، ويتناول بشكلٍ ما نظرة الغرب في استغلال الألم الفلسطيني لصناعة الفن -خاصته- حول سؤال الفن في الواقع المؤلم، واقع المخيّم، أمّا اتجاهي نحو “الروائي” فهو ليس استثناءً لقناعتي بأن السينما هي فن سرد الحكاية، وما يختلف هو الأدوات فقط. هذا الفيلم مبنيٌّ على قصة متخيلة في واقع حقيقي، بحيث مواقع التصوير هي المخيم والجدار وفندق “بانكسي”، أمّا مسار سير الحكاية فهي تحمل الكثير من الفنتازيا في إطار هذا الواقع، وليس بعيداً عن روح الوثائقي بشكلٍ أو آخر.